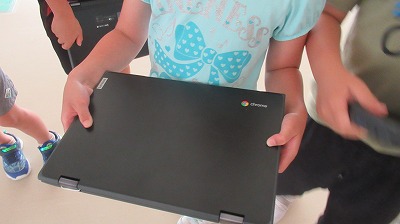

1年生が初めて、1人1台のタブレット端末を使って「チャレンジテスト」に取り組みました。初めてのデジタルテストということで、子どもたちは少し緊張した様子も見られましたが、先生の話をよく聞きながら、集中して画面に向かっていました。

テスト後は、端末をていねいに閉じて、きちんと決められた場所に片付けることもバッチリできました。1年生とは思えない立派な姿に、日々成長を感じます!

1年生が初めて、1人1台のタブレット端末を使って「チャレンジテスト」に取り組みました。初めてのデジタルテストということで、子どもたちは少し緊張した様子も見られましたが、先生の話をよく聞きながら、集中して画面に向かっていました。

テスト後は、端末をていねいに閉じて、きちんと決められた場所に片付けることもバッチリできました。1年生とは思えない立派な姿に、日々成長を感じます!

いつも本校の教育活動にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。

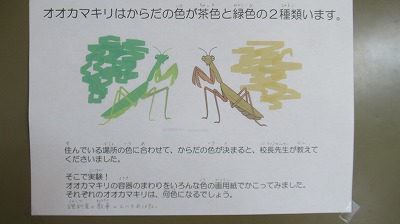

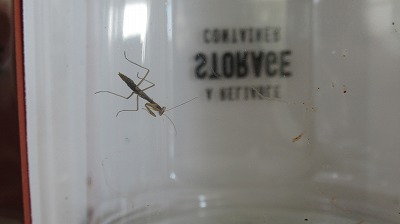

さて、理科室では新しい命の誕生と成長を見守る特別な学習がスタートしています。近くで見つけてきたカマキリの卵から、ついに元気な赤ちゃんたちが孵化しました!

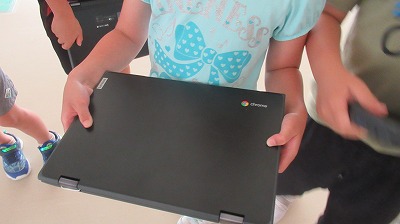

カマキリの体の色が変わる!?不思議な実験が進行中

オオカマキリには、体の色が茶色と緑色の2種類がいることをご存知でしょうか?住んでいる場所の色に合わせて体の色が決まる、というカマキリの不思議な生態について、理科専科の先生から教えてもらいました。

現在、理科室では、オオカマキリの赤ちゃんたちを様々な色の飼育容器に入れ、体の色がどう変化していくのかを観察する実験を行っています。緑色の容器に入ったカマキリは緑色に、黄色の容器に入ったカマキリは茶色に…?一体どんな色のカマキリに成長するのか、子どもたちは毎日目を輝かせながら観察を続けています。

小さなカマキリの赤ちゃんたちが、それぞれの環境に適応しようと変化していく様子は、まさに自然の神秘。この貴重な体験を通して、子どもたちは生命の尊さや、生物多様性について肌で感じ、学びを深めています。

学校にお越しの際は、ぜひ理科室に立ち寄って、小さなカマキリたちの成長を一緒に見守っていただければ幸いです。

今後も本校の教育活動にご期待ください。

7月19日(土)、文京台小学校の体育館などを会場に「文京台小PTA 夏まつり パート1」が開催されます!

児童とそのご家族、出演者はどの時間からでも自由に参加可能です。たくさんのご来場をお待ちしています!

🕒 日時:2025年7月19日(土)13:30~16:00ごろ

🏫 会場:文京台小学校 体育館ほか

・北海道余市太鼓

・大麻ブラスバンド

・文京台小児童発表①②

・輪踊舞

・子ども盆踊り

・一輪車演技

迫力満点のステージをお楽しみください!

・くじ

・輪投げ

・ヨーヨー釣り

・北翔大おたのしみブース(無料)

・PTAコーナー(無料)

ネームプレート作りやうちわづくり、楽器体験(無料)も体験できます!

※ゲームや体験は50円~200円程度

【食べ物】(50円~200円)

・駄菓子、ポップコーン、野菜、焼き鳥、フランクフルト、かき氷、飲み物など

【販売】(100円~500円)

・手芸品など

お店の数も増えて、よりにぎやかに!お楽しみに!

【ご参加にあたってのお願い】

・自転車はプール近くに置いてください。

・ごみ袋をご持参ください。

・飲み物の持参もOKです。

・家族の方は履き物をご持参ください。

・車での来校はご遠慮ください。

★詳しい会場案内図は後日お子様を通じてお渡しします。

当日は、地域や保護者の皆さまとともに、子どもたちの笑顔あふれる夏の思い出をつくれるよう、準備を進めております。ぜひご参加ください!

本日より3日間、授業参観を実施しています。写真は、3・4年生の授業の様子です。子どもたちは、緊張しながらも学習している姿をしっかりと見せようと、一生懸命取り組んでいます。明日以降の学年のみなさまも、ぜひ、成長した姿をご覧になりにきてください。

保護者の皆様におかれましては、暑い日が続いておりますので、熱中症対策(水分補給・帽子の着用など)を十分に行い、体調管理にご留意ください。また、校内の駐車スペースには限りがございますこともご理解ください。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

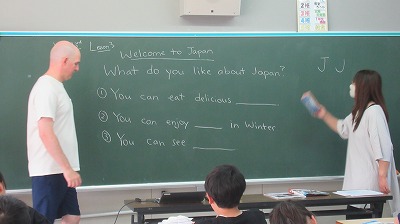

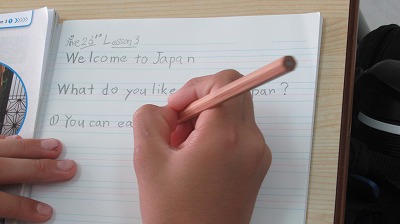

6年生の教室に入ると、黒板には「Welcome to Japan」の文字といくつかの英文が並んでいました。この日の外国語の授業のテーマは、「日本のよいところを英語で伝えよう」。ALTの先生と一緒に、楽しみながら英語の表現を学びました。

「You can eat delicious ___」「You can enjoy ___ in winter」などの文に、自分の考えた言葉を当てはめながら、どんなことを伝えたいかを考えました。授業の後半では、ノートに英文を書き写したり、自分の言葉で文を完成させたりと、ライティングにも挑戦しました。

教科書の内容をもとにしながらも、自分自身の感じたことを英語で表現しようとする姿に、子どもたちの成長を感じます。身近な話題を使って、楽しく、そしてしっかりと外国語の力を育んでいます。

5年生が、旭山動物園とネイパル深川で宿泊学習を行いました。

この学習のねらいは、「自分のことは自分で考え、仲間と協力しながら行動する力」を育むこと。そして、仲間とともに生活を共にする中で、「思いやりの心」や「助け合いの大切さ」を実感することでした。

旭山動物園では、動物たちの命の尊さや環境の大切さにふれ、学びを深めました。

ネイパル深川では、クラフト体験やキャンプファイヤー、ゲームなど宿泊を通して、互いに声をかけ合い、支え合いながら活動する姿が多く見られました。長い時間を一緒に過ごすことで、友だちの知らなかった一面を目にするなど、きっと仲も深まったことと思います。

子どもたちは、「考えて行動する=考動」、「誰かのために動く=幸動」というキーワードを胸に、自分の役割を果たし、仲間のために行動する喜びを味わっていました。まさに、この仲間でなければ創り出せなかった二日間となりました。

どこに行っても胸を張って自慢できる、立派な文京台小の5年生の姿が見られた二日間でした!

本校では、北翔大学との連携のもと、さまざまな学びの機会を設けています。今回は、その一環として北翔大学の先生方による「エアロビック」の授業が行われました。

体育館では、1年生を対象にした元気いっぱいのエアロビック体験!リズムに合わせて体を動かす楽しさに、子どもたちの笑顔があふれていました。大学の先生の指導はとてもわかりやすく、子どもたちは自然と体が動き、運動への意欲も高まった様子でした。終わった後は元気な一年生もへとへとになっていました笑

今後も大学との連携を活かし、子どもたちの学びが広がる機会を大切にしていきます。

今先生、北翔大のみなさんありがとうございました!!

3年生が、社会科の学習の一環として、農園とスーパーの見学に行ってきました。テーマは「わたしたちのくらしと食べ物の流れ」です。食べ物がどこで育ち、どうやってお店に届けられているのかを、見て、聞いて、体験して学びました。

まずは農園へ。広い畑には大きく育った野菜がたくさん!農家の方が、野菜を育てるときの工夫や大変なことについて、やさしく教えてくださいました。実際に土にふれて、野菜のにおいや手ざわりを感じることができ、「こんなふうに育っているんだ!」と子どもたちは目を輝かせていました。

その後はスーパーの見学へ。お店のうら側にある作業スペースにも入らせてもらい、商品がどのように運ばれ、並べられているのかを学びました。店員さんの説明を聞きながら、「お店の人もがんばってるんだね」「わたしたちのために、いろんな人が働いてるんだね」と気づく場面もありました。

実際に見て、聞いて、体験することで、教室ではわからなかった「食べ物の旅」を楽しく学ぶことができました。これからの学習や生活に、しっかりとつなげていきます。

「やる気が出たらやろう」ではなく、「やる気は体から生まれる」——この考え方は、近年の脳科学の研究からも裏付けられています。背筋を伸ばし、机にしっかり向かうことで、脳が「今から集中するぞ!」とスイッチを入れるように働きます。

写真のように、よい姿勢で取り組む子どもたちの姿からは、学ぶ意欲が自然とにじみ出ています。この「姿勢」は、ただの形ではありません。「今からがんばるよ」という心と体の準備そのものなのです。

こうした姿勢づくりを大切ですね。「やる気スイッチ」を自分で入れられる力を育んでいまけたらと思います。やる気は、待つものではなく、自分で迎えにいくもの。これからも日々の積み重ねを通じて、学ぶ力を育んでいきます!

追伸

この写真は今日の2年生の教室で5校時に撮影しました。午前中にプール学習があったのですが、この子はこの素晴らしい姿勢!!驚きました。

本校では、児童会による「あいさつ運動」を継続的に行っています。登校時間に合わせて、児童会のメンバーが色とりどりのはっぴを着て玄関前に並び、登校してくる友達に元気な声で「おはようございます!」とあいさつを届けています。

写真はその様子です。一人ひとりが笑顔で礼をして、気持ちのよい一日のスタートを演出してくれています。最初は照れていた児童も、今では自信を持って声を出し、学校全体の雰囲気を明るくしてくれています。

あいさつは、人と人をつなぐ大切なコミュニケーション。児童会の活動をきっかけに、自然なあいさつが校内に広がっています。これからも、この温かい取り組みを大切に続けていきます!