5年生は家庭科調理実習です。ご飯とみそ汁づくり。これが、6年生での「1食分の献立」につながっていきます。

調理自体が大変ですが、加えて、出来上がりのタイミングをそろえることも求められます。ご飯を炊いている間に味噌汁を作るということになります。

2年生音楽科、太鼓を演奏しています。

同じころ、別なクラスでは…

タブレット使用中。何をしているのかというと、これも音楽科の学習で、太鼓演奏の次の学習です。

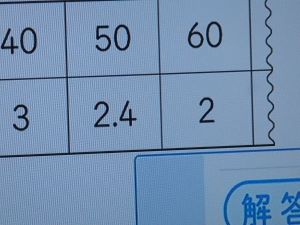

短いフレーズを並べていって、自分でリズムを作ります。この学習、「おまつりの音楽をつくろう」です。

並べたフレーズ(リズム)は再生して聞くことができます。ですので、上の写真、子どもたちは自分のタブレットの音を一生懸命聴いています。

「先生、いいのできた!」

この学習は、まず音楽鑑賞をして、お祭りの音楽のイメージを持ちます。次に、自分が太鼓を演奏してみます。そして、タブレットでお祭りのリズムを作る、という流れでした。

みんな、納得の仕上がりのリズムができたようです。