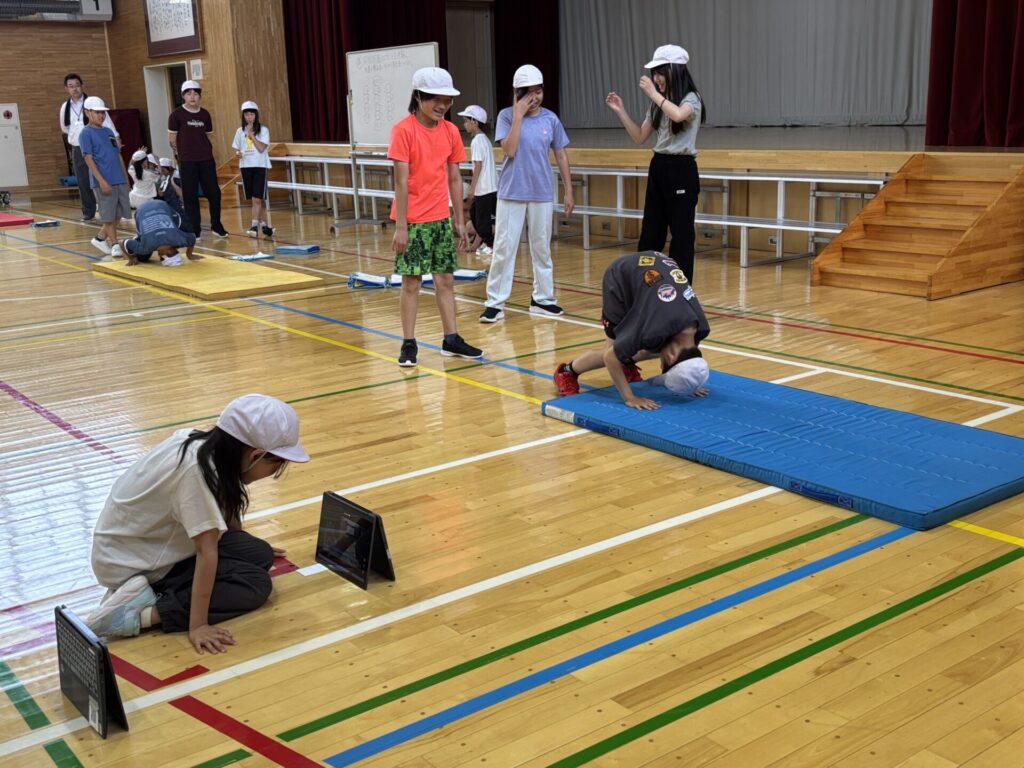

6年生の体力テスト。「去年よりも回数が増えてる!」自分で実感している子がたくさんいました!

6年生の体力テスト。「去年よりも回数が増えてる!」自分で実感している子がたくさんいました!

一人一人違っているからいいということ、自分の存在が誰かを幸せにしていること、子どもたちは、今ある理解力で受け止めます。

体育の授業を外部の先生方に見ていただきました。

全身を使ってリズムで遊びます。

↑ぴょんぴょんジャンプ!

前、後ろ、前々前!

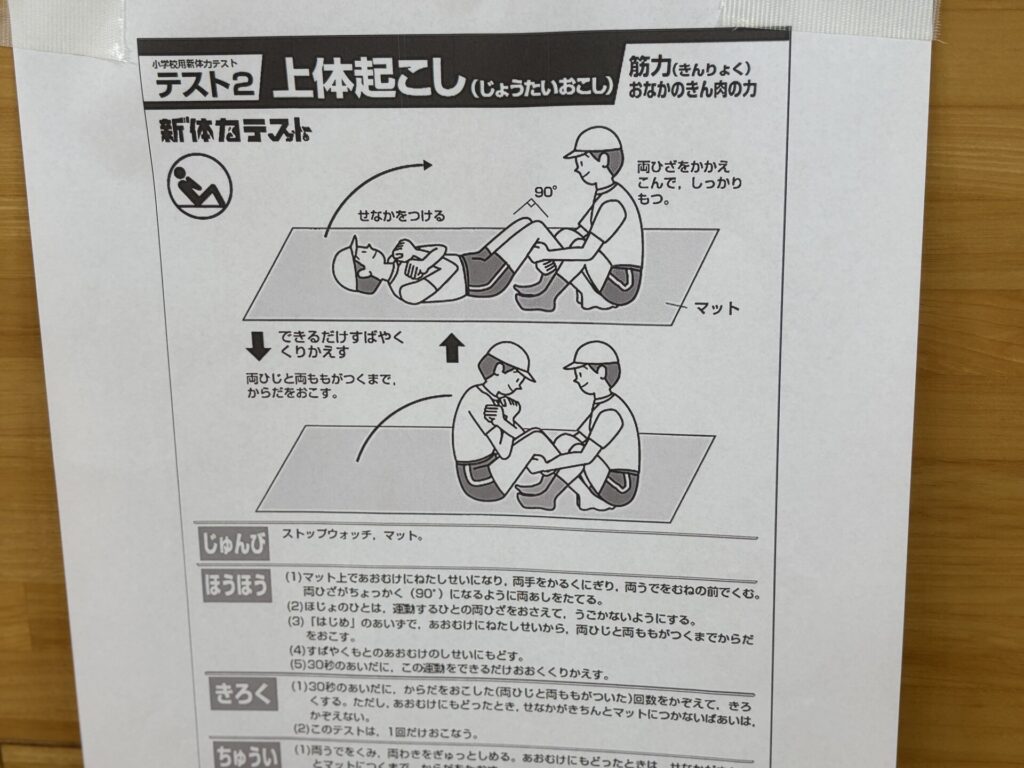

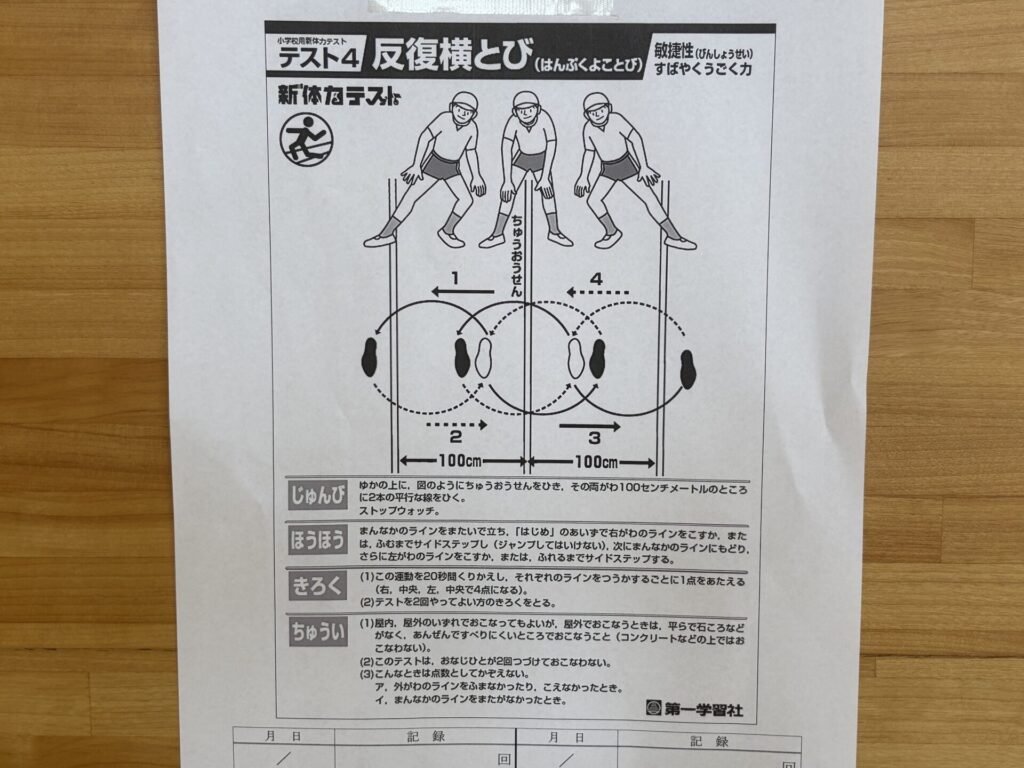

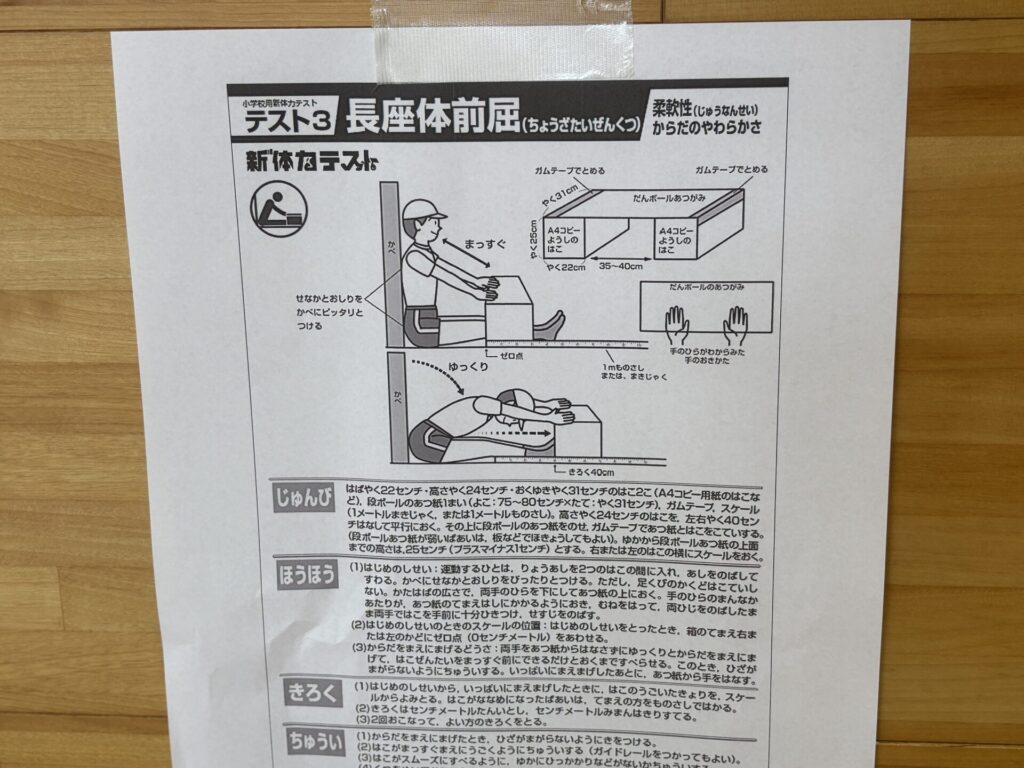

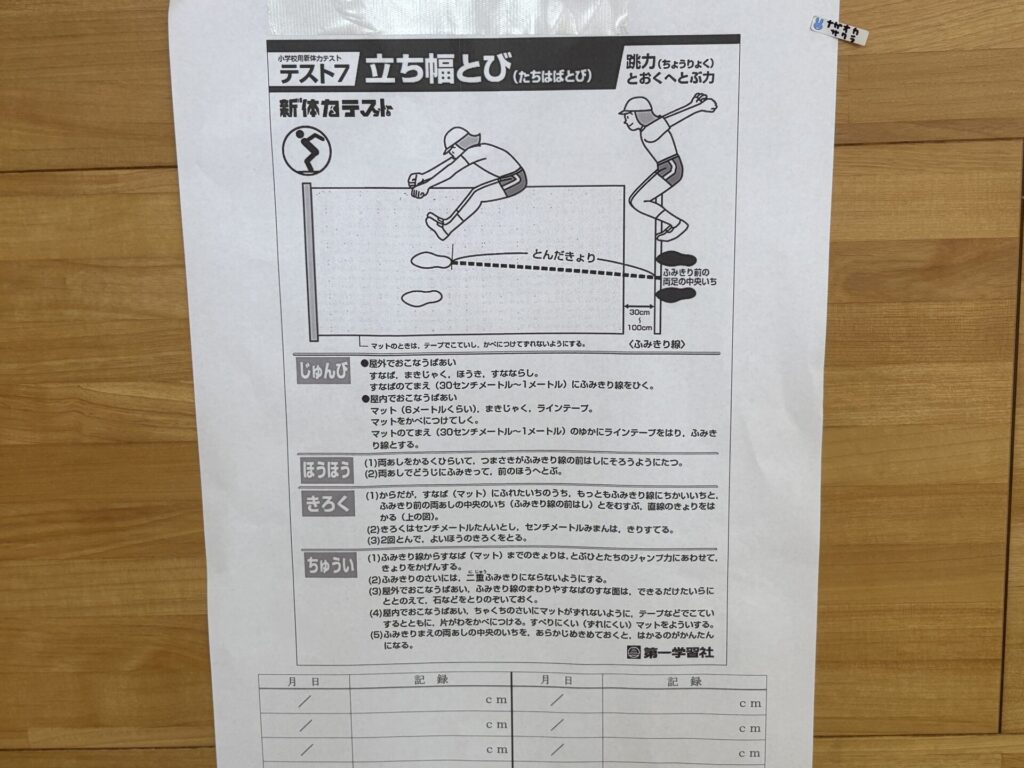

体力テスト実施中です。去年の自分より成長しているところがあるかな?

新年度が始まって2か月が過ぎました。お忙しいとは思いますが、「今は、どんな苦手を克服していきたいの?」「得意なのはどんな教科?」など、お子さんとのコミュニケーションをしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

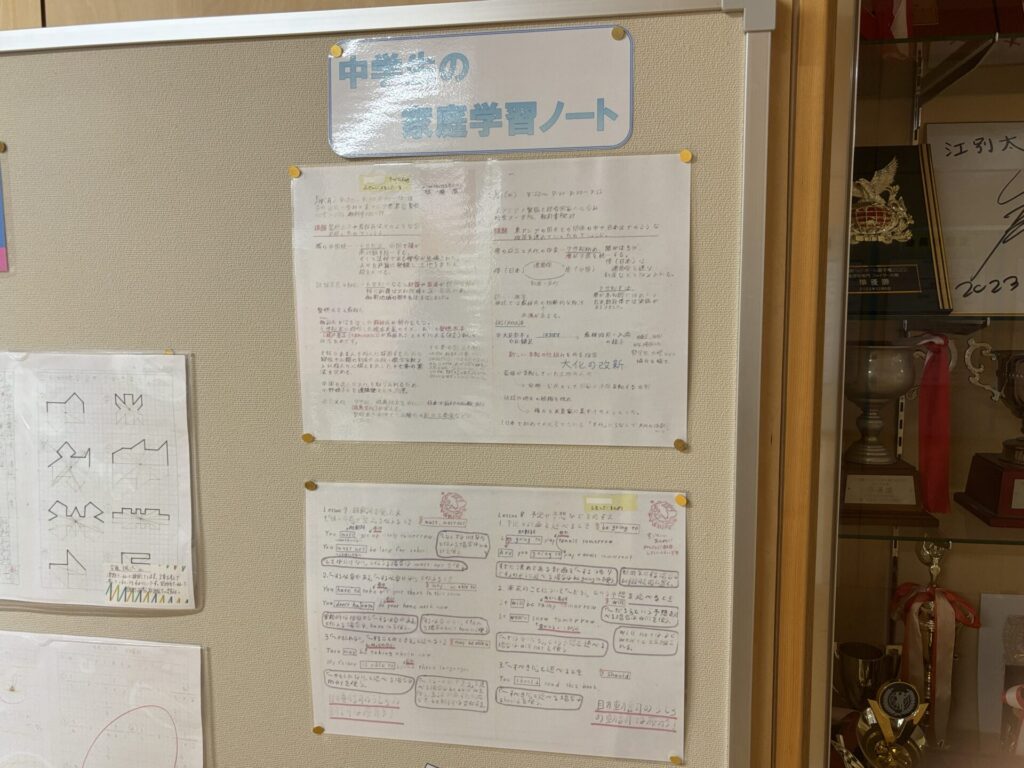

↓校長室の前の廊下には、家庭学習ノートを掲示しています。移動教室の時や休み時間に子どもたちも「ふむふむ」と眺めていきます。

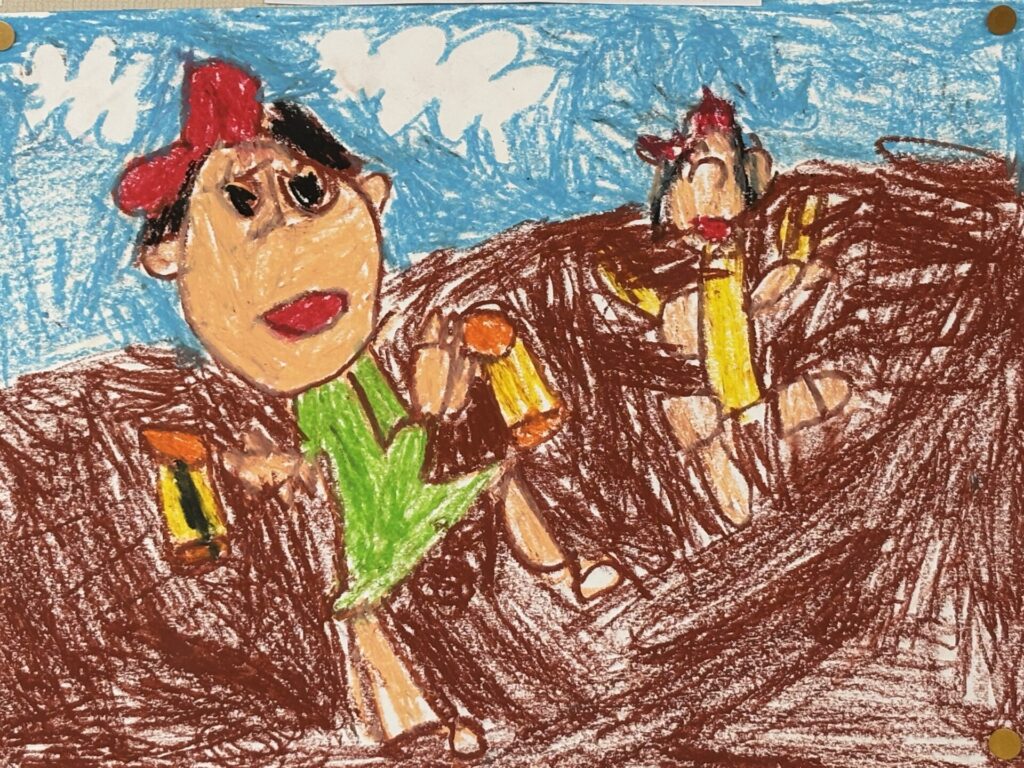

1年生の画伯たち。ダイナミックに描いています。

あいさつ運動、ありがとうございます!

重なり技。