本日、4月からの入学を控えたお子様たちの体験入学と、保護者説明会を実施いたしました。

教室で机に向かい、先生の話を熱心に聞いたり作業に取り組んだりする姿は、すでに立派な1年生のようでした。

その間、保護者の皆様には音楽室にて、年間行事予定や入学準備に関する説明を行いました。文京台小学校教職員一同、四月に皆さんの笑顔が揃う日を、心より楽しみにお待ちしております。

本日、4月からの入学を控えたお子様たちの体験入学と、保護者説明会を実施いたしました。

教室で机に向かい、先生の話を熱心に聞いたり作業に取り組んだりする姿は、すでに立派な1年生のようでした。

その間、保護者の皆様には音楽室にて、年間行事予定や入学準備に関する説明を行いました。文京台小学校教職員一同、四月に皆さんの笑顔が揃う日を、心より楽しみにお待ちしております。

大麻中学校区の小中連携事業として募集していた「いじめ根絶標語」の選考結果が届きました。

大麻中学校の生徒会役員の皆さんが厳正に審査を行った結果、本校からも素晴らしい作品が選出されました。

入選作品の紹介

【最優秀賞】

「いじめはみじめ」(大麻中学校)

【優秀賞】

「この標語 作る必要のない 世の中へ」(大麻中学校)

【優秀賞】

「気づいてる? 取り消せないよ その言葉」

(文京台小学校 6年1組 風林 瞬さん)

本校の入選作品については、後日、書記局より全校児童へ改めて発表する予定です。

これらの標語をきっかけに、学校全体で「言葉の大切さ」や「相手への思いやり」について、さらに考えを深めていければと思います。

入選した風林さん、本当におめでとうございます!

スクールカウンセラーの田中弘美先生をお招きし、「新しい環境(中学校)への一歩」というテーマで、思春期の心の向き合い方を学びました 。

友人との比較や自立心の芽生えといった変化を「成長のあかし」と捉え、ストレスを減らすためのリラックス法やコーピングを具体的に教わりました 。

授業内では「岩ふわ体操」などの体験を通じ、心身を整える「ととのえタイム」の重要性を実感しました 。最後に、相手も自分も大切にする「I(私)メッセージ」を学び、新生活に向けた心の準備を整える貴重な時間となりました 。

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

本日、市内全域における悪天候(吹雪)のため、児童(生徒)の安全を最優先に考え、市内一斉の「臨時休校」となりました。

つきましては、以下の点についてご家庭でのご協力をお願いいたします。

・外出の自粛 視界不良や路面状況の悪化が予想されます。不要不急の外出を避け、屋内の安全な場所で過ごさせてください。

・自宅学習について 自主学習に取り組ませてください。

明日の登校について 現時点では通常通りを予定しております。変更がある場合は再度「一斉配信メール」および「ホームページ」にてお知らせいたします。

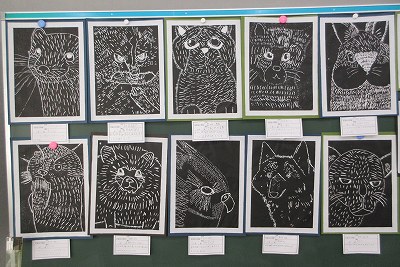

「動物」をテーマに、彫刻刀を使って毛並みの一本一本まで丁寧に彫り進めました。黒と白のコントラストが力強く、今にも動き出しそうなほど生き生きとした表情が並んでいます。

初めての彫刻刀に苦戦しながらも、集中して彫り上げた作品はどれも個性が光る自信作ばかりです。ご来校の際は、ぜひ子供たちの努力の結晶を間近でご覧ください。

本日、図書委員会で「おすすめ本紹介」の掲示作業を行いました。

紹介シートにまとめた一押しの本を、図書室前の掲示板に貼りだしました。

人気の『ちいかわ』や歴史もの、小説など、バラエティ豊かなラインナップが揃いました。

ぜひ足を止めてチェックして、新しい一冊との出会いを楽しんでくださいね!

厳しい寒さが続いていますが、文京台小学校の子どもたちは元気いっぱいです。

現在、中休みや昼休みには、体育委員会の企画による「しっぽ取り」が行われています。 冬の体力づくりを目的としたこの企画。低学年から高学年まで、どの学年も自分の「しっぽ」を守りながら、相手のしっぽを狙って縦横無尽に体育館を駆け回っています。終わる頃には、どの子も顔を真っ赤にして汗だく!「あー、楽しかった!」「次は負けないぞ!」という明るい声が響いています。

また、スキー学習が無事に終了した築山では、待望の「ソリ滑り」が解禁されました。 色とりどりのソリに乗って、勢いよく滑り降りる子どもたちの笑顔は最高です。冬ならではの遊びを通して、季節を思い切り楽しんでいる様子が見られます。

寒さに負けず、体を動かす楽しさを味わいながら、冬の学校生活を満喫してほしいと願っています!

令和8年2月2日、大麻中学校にて新入生保護者説明会と児童向けの体験授業が実施されました 。文京台小学校の6年生は直接中学校へ足を運び、数学や理科などの専門的な模擬授業を通じて一足早く中学校の学習を体験しました。

体育館では保護者向けに学習・生活面のガイダンスやネットトラブル防止の講話が行われ、親子ともに4月からの新生活に向けた準備を整える貴重な時間となりました 。

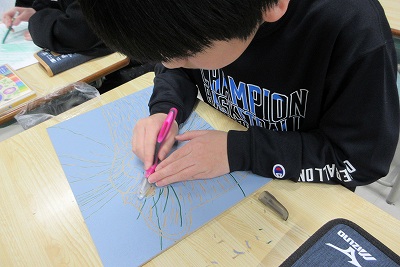

4年生の図工では、木版画に挑戦しています。 彫刻刀の安全な使い方を学び、一彫り一彫り慎重に板を削り進めています。 生き物の毛並みや表情を丁寧に表現しようと、教室は心地よい緊張感に包まれています。 どんな素敵な作品が刷り上がるのか、完成が今から待ち遠しいです。

1月31日(土)、文京台小学校を会場に、学校運営委員会(コミュニティ・スクール)主催の「第2回 漢字検定」が開催されました 。

朝から雪の降るあいにくの天候でしたが、受検した子どもたちは、開始直前まで参考書を確認したり、本番では一文字一文字丁寧に、集中して問題に取り組んだりしていました。

今回の検定には、本校の児童だけでなく、保護者の皆様や地域の大学生も受検者として参加しました 。静まり返った教室の中、学年や世代の垣根を越えて、全員が真剣な表情で検定問題に向き合っている姿が非常に印象的でした。今回の検定に向けて努力を重ねてきた成果が、存分に発揮されていることを願っています!

学校運営委員会では、今後も子どもたちの学習意欲や学力の向上につながる取り組みを支援してまいります。